Carnet de bord, semaine 47 24 novembre 2019 – Publié dans : Carnet de bord – Mots-clés : antonin crenn, christophe grossi

publie.net, le feuilleton, à retrouver chaque semaine, par GV.

lundi

Ce week-end, Roxane est allé récupérer du stock au siège, à Montpellier, de quoi envisager des offres pour noël à foison. Et, espérons-le, nous passerons notre mois de décembre à la Poste. Généralement quand je dis ici ou là que je passe ma vie à la Poste, c'est une figure de style. Aujourd'hui, ce sera à prendre au premier degré. D'ordinaire, pour les envois de catalogue aux libraires, c'est très simple, il y a trois types d'envois : les envois hors de France (Suisse, Belgique), les envois en province, classique, et les envois pour Paris et petite couronne dont un contrat particulier permet un envoi à moindre coût, moyennant moult paperasse à signer. Je me présente donc au guichet pro avec ma commande, tant pour telle destination, tant pour tel contrat, je repars avec des timbres à coller pour la partie province plus étranger, et je ramène le tout dans deux gros sacs et tout part le jour même. Là, la personne du guichet pro n'est pas là, et de toute évidence personne d'autre ne sait faire. Cela nécessite donc tout un tas de tâtonnements et d'appels à des tierces personnes pour conseil, et l'outil antédiluvien du parc informatique de la Poste n'aide en rien. Derrière, ce sera coller des timbres à l'odeur très plastique tout en écoutant par hasard une émission de radio sur les catastrophes pétrochimiques, ces timbres prennent donc une couleur curieusement postapocalytpique soudain. Qu'on se rassure, ce sont des timbres normaux : comprendre, ils remportent la palme des timbres les plus kitsch et franchouillards qui soient. Enfin, ramener tout ça au guichet pro non pro et réaliser qu'on passe juste après le stagiaire d'une autre maison d'édition dont les enveloppes monstrographiennes sont reconnaissables à 3km.

mardi

Il y a des jours où, dans les relevés de ventes en librairie quotidien d'Hachette, on vend autant qu'on a de livres en retour. Est-ce cela qu'on appelle une opération blanche ? Dans ces moments-là, qui ne sont certes pas fréquents mais qui peuvent arriver, on a le sentiment de faire du sur place. Le temps est comme mis en pause. Et on finit bien sûr par reprendre nos activités en espérant que ce sera mieux le lendemain. C'est le cas aujourd'hui. Mais ce mois-ci, c'est encore plus particulier. Il y a quelques jours, en quantité, nous nous avons reçu en retour autant que nous en avons écoulé la première moitié du mois. Et on a beau être prévenu (cf. CDB épisode 40), et donc savoir que ça va se produire, ça fait quand même bizarre. Cela correspond à une rencontre en librairie d'il y a plus de deux ans. Les invendus d'alors deviennent notre poids d'aujourd'hui. Et là, ce n'est plus un sentiment de sur place, ou de pause, qui nous habite mais un genre de malédiction temporelle : quand le passé devient un boulet qui pèse sur le présent, donc le futur. Que faire contre ça ? Pour cette rencontre-là, rien, puisque tout est (à jamais) passé. Et cela fait déjà longtemps que nous demandons à tous les libraires souhaitant organiser un évènement (rencontre, lecture, signature) d'être plus que prudents avec les quantités commandées, quand bien même, désormais, nous récupérons les invendus (ici, ce sera de la mise au pilon, et c'est d'autant plus douloureux).

mercredi

Depuis mon retour de Strasbourg la semaine dernière, et après le salon de L'autre livre, je ne fais que des tâches administratives. Par exemple, faire le bilan et la facture du salon. Faire d'autres factures encore (réabonnement bibliothèque, commandes qui ont pu tomber hors site pendant cette période-là et laissées à plus tard), préparation d'envois d'exemplaires presse. Réorganisation du stock, pointer et déplacer des livres. Et, bien sûr, des envois, des envois, des envois. La poste, la poste, la poste. Quand vais-je pouvoir revenir à la matière même du texte ? Du coup, fatigue. Mais je ne suis pas fatigué de ce que je fais : je suis fatigué de ce que je ne fais pas, et qui ne cesse de s'accumuler néanmoins. Rien que l'envoi d'un service de presse prend des proportions délirantes : des listes de pistes et contacts à élaborer normalement en amont, mais de moins en moins en amont à mesure que les semaines s'écoulent et qu'on n'a plus le temps d'élaborer quoi que ce soit (ou alors, mentalement, élaborer la prochaine élaboration, c'est-à-dire en réalité remettre au lendemain). Des personnes susceptibles d'écrire sur ces livres, ou d'en parler, ou de les faire circuler, ou d'inviter leurs auteur.e.s quelque part à contacter pour leur proposer le livre, oui, non. La plupart du temps, à dans tous les niveaux de la vie éditoriale : pas de réponse. Quand on a une réponse, très bien, préparer les envois, et puis, bien sûr, les poster. Attendre. Ah, untel n'a pas reçu alors qu'on lui l'a envoyé, bon, ne serait-il pas possible de lui envoyer la version numérique, oui, bon, rien ne vaut un livre imprimé, bien sûr, pas de problème, nous allons y remédier. Et re-attendre. Et puis quoi ? Parfois, rien encore. Il faut relancer la personne, or bien entendu chacun est très sollicité, et puis on ne peut pas écrire sur tout, parfois on n'a pas le temps, parfois on a commencé à lire mais, parfois on a aimé mais on n'a pas trouvé d'angle pour en parler convenablement, parfois c'est merci d'avoir publié ce livre mais je ne me vois pas en parler et, entendons-nous bien, c'est normal. Mais c'est autant d'efforts infructueux, pour nous, pour faire vivre le livre. Sans parler, justement, de toutes les fois où de toute façon on n'a aucun contact direct avec personne, où le livre (imprimé) restera sur une pile dans un bureau et disparaitra non ouvert, ou vaguement ouvert. Parfois, cela produit des choses merveilleuses, comme en début d'année dans Le monde des livres ou Libé, ou dans l'émission littéraire de Clique TV, ou comme régulièrement nous voyons des chroniques de qualité professionnelle sur le web et alors là on peut se dire, mais oui, ça valait le coup ! Sachant par ailleurs que même une chronique dithyrambique dans la presse dite traditionnelle ne fera pas, à elle seule, vendre le livre. C'est tout de même cela qui nous porte pendant les périodes où on a, au contraire, le sentiment qu'il ne se passe rien. Parfois, donc, des découragements et puis, sortie de nulle part, cette demande d'une grande émission de France Culture pour une émission à venir. On se focalise sur ça pour ne pas perdre espoir. D'autres motifs de satisfaction : le bilan du salon de l'autre livre. 55 livres vendus, pour un peu moins de 900€ de chiffre. Presque le double de l'édition précédente, presque autant que notre première participation en 2017. Ouf quoi.

jeudi

Photo Antonin Crenn.

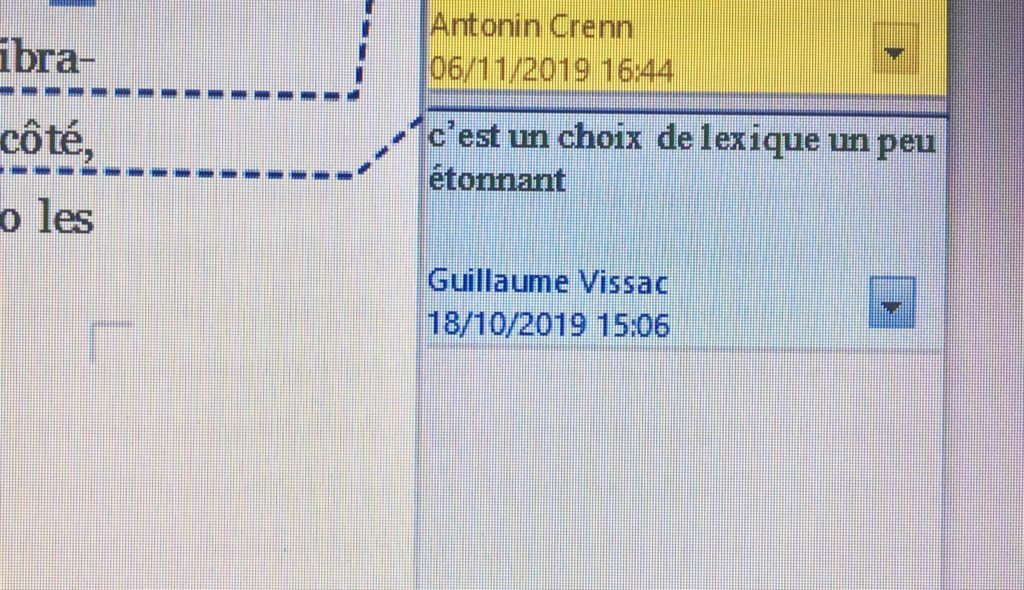

Ce qui est beau dans le web littéraire, ce sont les correspondances. Les échos. Les trajectoires communes. Les circulations. Les résonances. Pas nécessairement un esprit de communauté (de nos jours, c'est un mot qui veut tout et rien dire) mais une façon pour nous d'avoir accès non pas à des informations mais à des points de vue. On peut alors, lisant untel ou unetelle et bien d'autres, accéder à la même information (ici, le travail éditorial en cours sur un livre à venir) mais via le prisme de différents regards, et par conséquent différentes sensibilités. Il y a quelques semaines, on a pu suivre ici, dans le Carnet de bord, le travail réalisé sur Les présents, le prochain roman d'Antonin Crenn qui paraîtra courant 2020. Aujourd'hui, si on se dirige sur son site, on peut le suivre effectuer le même travail, en miroir, sur ce même texte, et c'est fascinant.

Souvent, dans ses annotations, il me demande : « Utile ? » – et la réponse est dans la question. Je me rends à l’évidence : ce petit bout de phrase est superflu. Alors, je le coupe. Guillaume a l’œil pour dénicher les mots en trop. Plusieurs fois, en lisant ses commentaires, j’ai commencé par râler : « Il exagère, j’aime bien ce truc-là, je voudrais le garder », et je retourne le problème dans ma tête, et je finis par conclure : « Il a raison ». Il me dit : « Fais confiance au lecteur », car celui-ci est plus malin qu’on le croit. Et aussi pour me dire que mon truc n’est pas si mal écrit et, donc, que le lecteur a déjà tout compris. Inutile de lui répéter les choses, de tout expliciter.

Je corrige Les présents, avec ses commentaires. Ça me demande un temps fou : pour changer un mot, je relis tout plusieurs fois. Je cohabite avec le texte et donc, nécessairement, avec les petites notes de Guillaume. C’est un dialogue.

(...)

À la moitié du texte, c’est-à-dire au dernier chapitre de la première partie, il se passe un truc important. À cet endroit, il faut que le lecteur comprenne pourquoi, d’un coup, Théo a envie de quitter le décor où il évolue depuis dix chapitres, pour partir vers ce village. J’écris ça sous forme d’une conversation entre Théo et Édouard, que le lecteur attrape au vol. Théo parle, soudain, du « patelin ». Et là, Guillaume me dit : « Attends, de quoi parlent-ils ? j’ai l’impression d’avoir raté un épisode ». Et moi, typiquement, c’est l’un des moments où je râle. Je lui dis, dans ma tête : « Tu abuses ! Pour une fois que je fais confiance au lecteur en restant implicite, toi tu décroches, alors faudrait savoir ! »

D'ordinaire, ce travail-là, personne ne le voit. On le devine, on l'imagine, mais on ne peut jamais le suivre. Ça fait partie de nos pratiques (j'allais écrire de notre job) de le montrer. Et c'est d'autant plus pertinent quand d'autres correspondances en viennent à s'articuler, par hasard, dans le tissu de notre journée. Par exemple, aujourd'hui je relis le prochain livre de Christophe Grossi, La ville soûle, et j'y retrouve ce passage très Épaisseur du trait, qui tente de lire la ville qui s'écrit, parfois à l'envers et dont je sais déjà qu'il parlera à Antonin, voir qu'il répondra à sa propre écriture :

Quand je n'habitais pas encore à Montreuil, je pensais qu'au bout de la rue de Paris, de l'autre côté de la Porte de Montreuil (sorte d'immense rond-point qui surplombe le périph), se trouvait la rue de Montreuil à Paris – mais non, c'est sur la rue d'Avron que je tombais à chaque fois. J'avais beau retourner le plan dans tous les sens, la rue de Montreuil ne se retrouvait jamais dans le prolongement de la rue de Paris mais dans celui de la rue d'Avron, bien plus bas (oui ça descend dans ce sens-là et si d'ailleurs on se mettait à courir on doublerait sans peine les taxis et le bus). C'est compliqué, je sais.

Vu de l'extérieur aussi, cette interconnexion de textes, de points de vue, de langues qui convergent, de lectures et d'écritures (donc de lirécrire) c'est compliqué. Mais en réalité, c'est très simple. Un temps, nous avons appelé ça les vases communicants. C'est tout à fait ça.

vendredi

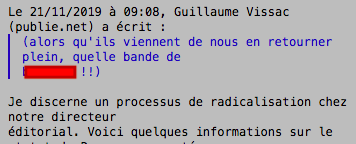

Aujourd'hui, il faut commander des enveloppes. Commandons donc des enveloppes. Elles sont à bulles, et elles doivent être livrées à deux adresses différentes : la mienne, et celle de Roxane. C'est fait. Oui mais Philippe craint que je sois en train de me radicaliser (ce n'est pas exactement ça, mais parfois le Carnet de bord déforme, qu'il le veuille ou non). Ça n'a rien à voir avec ces enveloppes. Mais ça à voir avec la vie de la maison. Pourquoi ?

Ça concerne Amazon. Quand nous avons fait paraître L'amour à Paris, dans une édition complète il y a un peu moins d'un an, Amazon en a pris 26, ce qui est beaucoup pour un livre à 28€. Puis, il y a quelques semaines, ils nous en ont retourné 14 d'un coup, ce qui est là encore beaucoup pour un livre à 28€, et aussi un peu rude : on a envie de leur dire (mais pour le leur dire il faudrait déjà leur parler), au lieu d'en prendre 26 et de nous en retourner 14 pour la mise au pilon, n'en prenez que 12 et on en serait resté là. Et puis, voilà que cette semaine, ils en repassent un en réassort. D'où mon ire immatérielle car, entre temps, on a détruit des exemplaires pour rien. Je dis on mais bien sûr ce n'est pas nous qui détruisons quoi que ce soit, c'est Hachette, et notre semaine qui a commencé par du stock, s'est poursuivie dans les retours et les services de presse non reçus, se termine au pilon (de quoi sans aucun doute dresser une métaphore accélérée de toute la chaîne du livre).