[REVUE DE PRESSE] Monkey’s Requiem lu par la librairie Charybde 14 novembre 2015 – Publié dans : La revue de presse – Mots-clés : Matthieu Hervé, monkey's requiem

Merci à la librairie Charybde pour cette chronique qu'on retrouve ici.

L’art singulier de capter les majuscules d’autres vies pas si minuscules.

Publié en mai 2014 chez publie.net, le premier recueil de nouvelles deMatthieu Hervé (dont on avait pu lire quelques bancs d’essai auparavant sur le site nerval.fr, entre autres), avouant sans fausse pudeur les influences deRoberto Bolaño ou de Pierre Michon, nous offre dix textes singuliers, dix portraits intimes d’artistes réels ou imaginés, voire de personnes « ordinaires » approchant d’une révélation à la nature souvent imprécise mais pourtant fondamentale, saisis les uns et les autres par des regards francs ou des clins d’œil obliques, subtilement liés par des correspondances de villes, de personnes ou d’œuvres qui se mêlent, se répondent et résonnent entre elles.

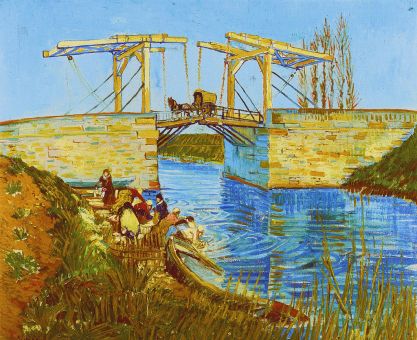

Dans les pas inquiets de Vincent Van Gogh (« Le peintre exclusif ») ou deChristophe Tarkos (« Tarkos »), dans les égarements du désir d’un voyageur en Espagne (« Saragosse »), au Chili (« À tout venant ») ou au Portugal (« La voix blanche »), dans l’art égaré, brut et rageur, d’une ex-muse fantasmée de peintres (« Lizzie Sidal ») ou d’un patient défiant l’analyse (« Oscar C. »), dans la construction patiente d’un cinéaste s’élevant vers des cimes intimes (« Elie Madero »), dans le conte d’amour tragique d’une funambule scandinave aimant Andersen (« Elvira Madigan ») ou dans la mélancolique substitution d’un exilé voyant l’enfoncement aphasique de son amour (« L’eau courante »), Matthieu Hervé saisit d’une écriture à la fois clinique et poétique des instants arrachés aux entres-deux, à des crépuscules de jour ou à des soleils de minuit, lorsque l’amour et l’ennui, le désir et le doute, la rêverie et le calcul, l’ambition et la résignation, s’entrechoquent doucement, se heurtent en silence, tempêtent sous certains crânes ou s’épuisent à exister.

Nous sommes à Arles, le 18 mars 1888. Bientôt un mois qu’il est installé ici, qu’il a quitté Paris pour les couleurs et la lumière du Sud. C’est seulement la fin de l’hiver mais il est déjà charmé par l’harmonie des paysages. Il attend les pruniers en fleurs ou les tournesols ou les iris. Il loge à l’hôtel Carrel, au 30 rue de la cavalerie, dans la vieille ville, près des remparts et du Gard, dans le quartier des maisons closes. Il songe souvent, quand il croise les prostituées, à peindre leur portrait. (« Le peintre exclusif »)

Dès qu’il le peut, Élie se rend à la Cinémathèque, rencontre les organisateurs, vérifie les conditions de diffusion, les choix de programmation. Il s’impose peu, il est surtout étonné, étonné et évidemment heureux, de voir que son œuvre intéresse de nombreux spectateurs, qu’ils la connaissent, qu’ils cherchent à en comprendre les approches, les axes de réflexion. On le reçoit avec élégance et respect. Ses visites restent toutefois limitées. Ses déplacements sont douloureux, le fatiguent infiniment. Ses genoux sont gonflés, son dos se voûte. Le cycle s’ouvre avec La lune verte (1987, 192 min.), qui s’intéresse à une peintre, une femme du Chili, de la péninsule de Chiloé, qui fabrique des œuvres d’une minutie inquiète, avec des mots et des chiffres minuscules qui s’enchevêtrent dans des traits de couleurs mates, des couleurs qui sont faites d’herbes hautes et de vase et d’argile et de poissons aveugles qui dorment dans les mers grises qui s’étendent à l’Est de la Péninsule, et qui lui expliquent qu’elle peint avec la nuit. C’est un documentaire fiévreux et mystique. D’une mémoire trop lointaine pour qu’Élie sache l’exprimer. Il dit, bizarrement c’est le documentaire le plus proche de mon état d’esprit de mes dernières années, et je suis surpris de l’avoir tourné si tôt dans ma vie. La salle est comble. Élie avance droit avec son corps absurde. (« Elie Madero »)

Près de cette flaque, il y a une fontaine à boire, verte, les fameuses fontaines Wallace, pense-t-il, et il observe rêveusement ces quatre femmes, des cariatides, vêtues de longues tuniques, tournées vers les passants, portant les bras pliés un dôme décoré de dauphins, les cariatides représentent la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété, pense-t-il, elles sont toutes différentes par la position de leur genou et de leur pied, ou par la forme de leur corsage, et simplicité et bonté ont les yeux fermés, bonté et charité les yeux ouverts, pense-t-il, et elles entourent un mince filet d’eau au centre du dôme, filet d’eau offert à une époque où son prix l’éloigne des plus pauvres, offert par ce Wallace pour que cette population ne cède pas aux marchands de vins et à l’ivrognerie, pense-t-il, et c’est le genre de détails historiques qu’il aime se rappeler, conserver et travestir. Sa tête est pleine de ces mémoires vives qu’il lie et qu’il ausculte. (« Tarkos »)

C’est indirectement à Benoît Jeantet et à ses magnifiques « Nos guerres indiennes », également éditées chez publie.net, que je dois la découverte de cette écriture singulière qui sait exhumer des angles discrets et néanmoins acérés pour capter le majuscule, même déroutant, dans ces autres vies minuscules.

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.